Heiz- und Prozesswärme mit klimaneutralem Wasserstoff

Bis 2050 soll Europa klimaneutral werden. Viele produzierende Unternehmen stellen bei der Analyse ihrer CO2-Bilanzen fest, dass ein nicht unerheblicher Teil ihrer direkten CO2-Emissionen aus der Heiz- und Prozesswärme resultiert. Vor der gleichen Herausforderung stehen Energieversorger bei der Beheizung großer Liegenschaften oder bei Nah-/Fernwärmenetzen im Megawatt-Bereich. Wie lässt sich die Dekarbonisierung in Heiz- und Prozesswärmeanwendungen erreichen? Verschiedene Technologien für grüne Energieträger sind am Markt verfügbar, unter anderem für den Einsatz von grünem Wasserstoff. Neben einem hohen Kesselwirkungsgrad von bis zu 98 % ist seine Verbrennung vollständig CO2-neutral. Der folgende Fachbericht fokussiert auf Lösungen mit Wasserstoffkesseln und auf technische Maßnahmen für das sichere und saubere Verbrennen von Wasserstoff.

Dezentrale Insellösungen mit Wasserstoff

Seit einiger Zeit diskutieren Experten und Gasnetzbetreiber über die anteilige Beimischung von grünem Wasserstoff in das Erdgasnetz. 10–15 % Wasserstoff lässt sich laut aktuellem Stand sicher und ohne größeren Aufwand in bestehende Netze beimischen. Zu beachten ist, dass Wasserstoff auf das Volumen bezogen nur etwa ein Drittel des Heizwertes von Erdgas aufweist (15 % Wasserstoff im Netz = ca. 5 % Energieanteil). Ein schneller Hochlauf auf 50 bzw. 65 % erneuerbare Energie im Erdgasnetz ist daher perspektivisch eher unwahrscheinlich.

Kurz- und mittelfristig bieten dezentrale Insellösungen mit 100 % grünem Wasserstoff eine attraktivere Alternative für die schnelle CO2-Neutralität. Insbesondere in Industrieparks oder in Regionen mit hoher Energiedichte laufen einige Pilotprojekte weltweit. In Wunsiedel im Fichtelgebirge wurde beispielsweise ein Elektrolyseur mit einer elektrischen Anschlussleistung von 6 MW in der ersten Ausbaustufe errichtet. Wasserstoff-Überschüsse lassen sich künftig unter anderem in einem 5 MW Bosch-Heizkessel für die Wärmeversorgung und zur Trocknung von Holzprodukten in einem Sägewerk einsetzen. Genauso sind auch andere Kombinationen von Fernwärme mit Elektromobilität und dezentraler grüner Energieversorgung, z. B. einer Kommune, denkbare Anwendungen.

Aber warum sollte man den komplexen Weg über die eigene Wasserstofferzeugung (Abb. 1) wählen und dabei rund 30 % Wirkungsgradverluste in Kauf nehmen? Der grüne Strom könnte schließlich unmittelbar mit hohem Wirkungsgrad in einem Elektrokessel eingesetzt werden.

Bei der reinen Elektrifizierung von thermischen Anlagen besteht die Herausforderung, dass die fossile Netzanschlussleistung etwa die zehnfache Leistung eines elektrischen Anschlusses ausmacht. Je nach gegebener Infrastruktur und Entfernung zum nächstgelegenen großen Öko-Kraftwerk, kann die Nutzung von Grünstrom für den Wärmebedarf limitiert sein. Ein weiterer Punkt ist die fluktuierende Verfügbarkeit abhängig von Witterung, Tages- und Jahreszeit. Bei Sonnenschein und Wind ist der Strom für Hochtemperaturanwendungen direkt und mit über 99 % Wirkungsgrad in Anlagen und Produktion nutzbar. In den Wintermonaten hingegen bzw. an energiearmen Tagen bedarf es in vielen Fällen einen zusätzlichen CO2-neutralen Energieträger zur Kompensation. Hier spielt Wasserstoff seine Stärken aus: Er kann vergleichsweise einfach, effizient und günstig gespeichert werden und ist mit einem hohen Wirkungsgrad nutzbar.

Voraussichtlich gewinnen aus diesem Grund hybride Prozesswärmekonzepte zunehmend an Attraktivität – z. B. Kessel mit Mehrstofffeuerung und elektrischem Heizelement (Abb. 2). Diese Kombination aus direkter Grünstromnutzung und Wasserstoff als zweiten Energieträger stellt eine hocheffiziente Lösung dar. Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz von einem reinen Elektrokessel (Abb. 3) und einem Wasserstoffkessel, um eine zuverlässige CO2-neutrale Versorgung unabhängig von fossilen Brennstoffen sicherzustellen.

Abb. 1: Vereinfachte Darstellung einer grünen Wasserstofferzeugung mit Integration von Prozesswärme.

Unterschiede beim Verbrennen von Wasserstoff

Bei der Verwendung von Wasserstoff sind gewisse Faktoren und Unterschiede im Vergleich zu Erdgas zu berücksichtigen: Die Flamme ist mit rund 2000 °C heißer, was die thermische NOx-Bildung begünstigt. Zudem brennt und zündet dieser Brennstoff rasanter, nicht umsonst nennt sich die Mischung aus Wasserstoff und Sauerstoff auch Knallgas. Als kleinstes Atom im Universum neigt Wasserstoff zur Diffusion durch viele Materialien und sogar durch Metalle. Eine versehentliche Knallgasbildung ist unbedingt zu vermeiden.

Wie eingangs erwähnt, beträgt der Heizwert pro Volumeneinheit von Wasserstoff etwa ein Drittel dessen vom Erdgas. Das heißt, man benötigt das dreifache Gasvolumen für die gleiche Energiemenge.

Ein weiterer wesentlicher Unterschied ist die farblose Flamme der reinen Wasserstoff-Flamme, die aber schon durch kleine Anteile an Erdgas zu blau wechselt. Auch die Wärmeabstrahlung ist unterschiedlich. Während die Erdgas-Flamme im hohen Maße Strahlung im Infrarot-Bereich erzeugt, emittiert die Wasserstoff-Flamme im geringen, aber messbaren Maße, ultraviolette Strahlung. Das dient in bestimmten Verbrennungssystemen als Messgröße in der Verbrennungsregelung.

Technologische Anforderungen an wasserstoffbetriebene Heiz- und Dampfkessel

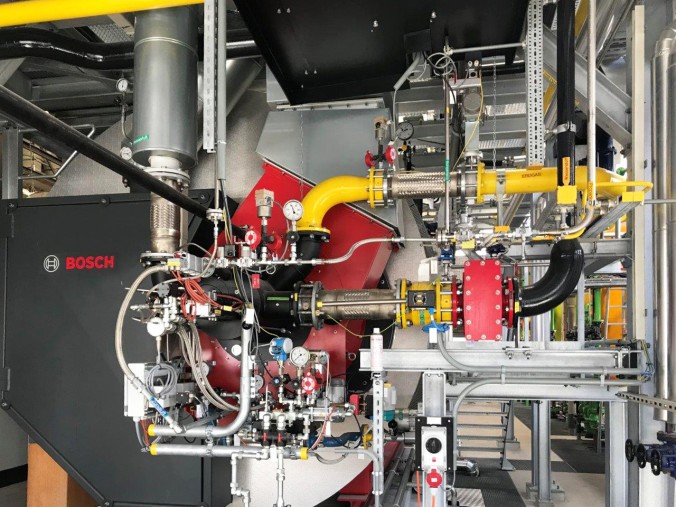

Die Nutzung von Wasserstoff in Kesselanlagen ist eine geläufige Technologie in Branchen, in denen Wasserstoff als Abfallprodukt in chemischen Prozessen entsteht. Daher sind technologische Anforderungen für das sichere und effiziente Handling bekannt. Bosch Industriekessel hat in den vergangenen Jahren einige Anlagen für Kunden im Bereich Chemie- und Pharmaindustrie (Abb. 4), Kunststoffherstellung und für grüne Wärmeversorgung gefertigt und in Betrieb genommen.

Um das klimafreundliche Gas nutzen zu können, finden unter anderem die nachfolgenden Lösungen Anwendung:

Voraussetzungen sind technische Maßnahmen und Komponenten, um das dreifache Brennstoffvolumen bereitzustellen sowie die höheren Verbrennungstemperaturen bei gleichzeitig schnellerem Abbrandverhalten zu beherrschen. Dies betrifft insbesondere Leitungen, Düsen, hochtemperaturfeste feuerberührte Bauteile, Brennergebläse und den Feuerraum. Der Wasserstoffbrenner ist in der Regel als komplexe Mehrstofffeuerung mit entsprechend anspruchsvoller Steuerung ausgeführt, um volle Flexibilität und Versorgungssicherheit zu ermöglichen.

Für die erhöhte thermische NOx-Bildung beim Verbrennen von Wasserstoff gibt es bewährte abgasseitige Maßnahmen: Mithilfe einer Abgasrezirkulation lassen sich die geltenden Abgasvorschriften hinsichtlich NOx zuverlässig erfüllen. Bei diesem Verfahren wird sauerstoffarmes Abgas des Kessels genutzt und mit der Verbrennungsluft vermischt. Der Partialdruck des Sauerstoffgehalts reduziert sich und sorgt für eine verzögerte Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff und verringert dadurch die mittlere Flammentemperatur. Daraus resultiert eine effektive Reduzierung thermischer NOx-Bildung. Im Fall einer Umrüstung einer Bestandsanlage bieten auch hier die Abgasrezirkulation und eine entsprechende Auslegung die Möglichkeit, die ursprüngliche Nennleistung zu erreichen und gleichzeitig die strengen NOx-Limits einzuhalten.

Um eine Rückzündung der Wasserstofffeuerung in die Brennstoffzuleitung zu verhindern, ist die Feuerungsanlage mit einer Flammenrückschlagsicherung versehen. Diese kann sowohl statisch, z. B. als Deflagrations- oder Detonationssicherung, als auch dynamisch ausgeführt sein. Die dynamische Variante bewirkt eine wesentlich höhere Gasaustrittsgeschwindigkeit aus Gasring oder Gaslanzen als die Flammengeschwindigkeit. Vorschriften hierzu gibt es nicht, denn bisher existiert kein bindendes Regelwerk, das eine Wasserstofffeuerung im Bereich Industriekesselanlagen beschreibt. Wenngleich die Normung hinsichtlich Wasserstoffes an Fahrt aufgenommen hat, muss gegenwärtig jede Anlage einer Einzelbetrachtung unterzogen werden. Darunter sind auch Themen wie bestimmte Explosionsschutz-Vorgaben (Atex-Level), die Werkstoffauswahl, die Eignung der verwendeten Ausrüstung und Betriebsaspekte zu berücksichtigen.

Im Bereich der Abgastechnik lassen sich etablierte Auslegungsregeln und Technologien analog zu Erdgasfeuerungen nutzen. Der im Methan des Erdgases gespeicherte Wasserstoff wird letztendlich auch zu Wasserdampf verbrannt. Daraus resultieren im Übrigen die deutlich geringeren CO2-Emissionen von Erdgas im Vergleich zur Kohle, die im Wesentlichen aus Kohlenstoff besteht. Durch die hohe spezifische Wärmekapazität bzw. Enthalpie vom Wasserdampf im Abgas, kann folglich bei der Verbrennung von Wasserstoff die sogenannte Brennwerttechnik gleichermaßen zum Einsatz kommen. Beim Phasenwechsel vom Wasserdampf des Abgases zu flüssigem Wasser wird erheblich mehr Energie frei als durch die reine Temperaturreduktion bei der Abwärmenutzung. Eine Reduzierung der Abgastemperatur von 130 °C auf 60 °C ist durch einen Brennwertwärmetauscher realisierbar, daraus resultiert eine Brennstoffeinsparung von bis zu 7 %. Voraussetzung ist jedoch eine Wärmesenke, beispielsweise zur Vorwärmung von Brauchwasser oder für das Beheizen von Produktionshallen und Büros. Der Gesamtwirkungsgrad solcher Systeme beträgt in der Praxis bis zu 103 % bezogen auf den Heizwert bzw. 98 % in der primärenergetischen Betrachtung. Bei dem Einsatz von Brennwerttechnik in Verbindung mit Wasserstofffeuerungen und Abgasrezirkulation gibt es zusätzliche Aspekte zu beachten, insbesondere bei Warm-/Heißwasserkesseln mit geringer Rücklauftemperatur.

Wasserstoffverbrennung

Abb. 4: Beispiel eines umgesetzten Brennstoff-Konzepts mit Wasserstoff, Erdgas und leichtem Heizöl an einer Bosch-Kesselanlage bei einem Pharmaunternehmen.

Energieversorgung zukunftssicher aufstellen und Förderungen nutzen

Was ist nun die Handlungsempfehlung an die Betriebe hinsichtlich ihrer zukunftssicheren Versorgung mit Heiz- und Prozesswärme? Alternativen wie etwa die Integration von Wärmepumpen sind in produzierenden Unternehmen überwiegend für Niedertemperaturanwendungen rentabel, z. B. für Heizzwecke als Luftwärmepumpe. Viele Produktionsprozesse hingegen benötigen Dampf und Heißwasser mit Temperaturen weit über 100 °C. Bei diesem hohen Temperaturniveau sinkt der Wirkungsgrad (genauer COP) von Wärmepumpen, somit ist eine wirtschaftliche Betriebsweise derer nicht möglich. Zur Speisung von Hochtemperaturwärmepumpen ist zudem häufig keine adäquate Abwärmequelle vorhanden, deren Leistung ein Vielfaches der benötigenden Kesselleistung aufweisen muss.

Klimafreundlicher Wasserstoff hingegen hat das Potential, Wärmeprozesse mit hohen Temperaturen im Megawattbereich abzudecken. Er gilt als ein wesentliches Instrument in der zukünftigen Energielandschaft. Während alternative Energieträger mit einjähriger CO2-Bindung (Biogas, Bioöl) nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen, besteht bei einem grünen Energiemix mit Wasserstoff und Strom die Chance auf flächendeckende Substitution der CO2-Emissonen. Die Engpässe sind derzeit noch die Brennstoff-Verfügbarkeit und die wirtschaftliche Darstellbarkeit – die Technologie hingegen ist bereits jetzt für die Verwendung von sowohl Wasserstoff als auch Strom ausgereift und sofort anwendbar. Bei vielen Neuanlagen empfiehlt es sich, schon heute Schnittstellen für die spätere Umrüstung vorzusehen und die Kessel als „hydrogen-ready“ und/oder als Hybrid mit elektrischem Heizelement auszulegen. Oft ist es möglich, auch vorhandene Kesselanlagen für den Einsatz alternativer Brennstoffe mit vertretbarem Aufwand zu modernisieren.

In jedem Fall ist es sinnvoll, vorhandene Anlagen jetzt auf ihre Zukunftssicherheit zu prüfen. Häufig lassen sich dabei viele Potentiale zur CO2-Einsparung identifizieren und beispielsweise durch Einrichtungen zur Abwärmerückgewinnung nutzen. Das senkt nicht nur die Brennstoffkosten, sondern auch die seit 1.1.2021 eingeführte CO2-Emissionsabgabe. Zudem bestehen in Deutschland aktuell attraktive Möglichkeiten, bis zu 50 % staatliche Förderung auf CO2-reduzierende Maßnahmen an Prozesswärmesystemen zu erhalten (Stand 30.11.2022). Investitionszuschüsse für umweltschonende Kesseltechnik sind in dieser Form und Höhe eine historische Chance und belegen den politischen Willen zur Wärmewende.

Erneuerbare Energien

Basis für einen grünen Energiemix aus Strom und Wasserstoff sind erneuerbare Quellen.